PDCAはもう古い?

OODAループで考える仕事術

other

2025年7月4日

「PDCAサイクルを回せ」という言葉は、かつて多くの企業や上司から繰り返し教えられてきた。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)という4段階を繰り返しながら業務をブラッシュアップしていくという考え方は、トヨタをはじめとする日本企業が世界で競争力を持つ大きな要因にもなった。しかし、今、そのPDCAの有効性に疑問を持つ声が増えてきている。

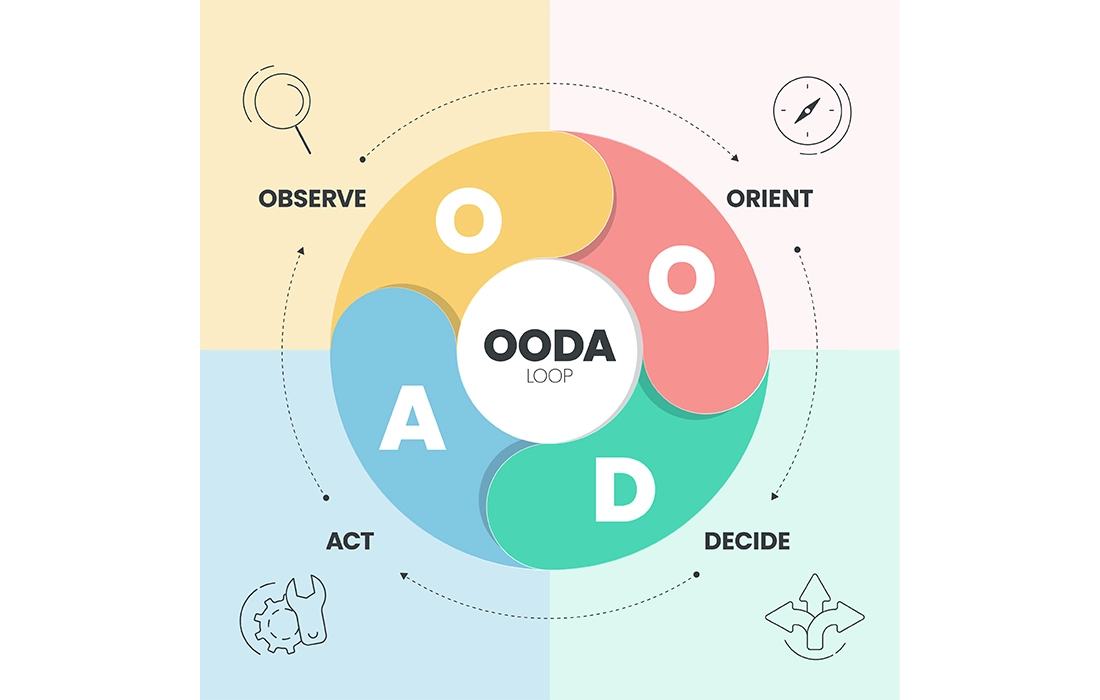

代わりに注目されているのが「OODAループ(ウーダ・ループ)」という概念だ。これは、元々アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した戦闘理論に基づくもので、Observe(観察)→ Orient(状況判断・方向づけ)→ Decide(意思決定)→ Act(行動)の4ステップから成る。ではなぜ今、ビジネスの世界でOODAが注目されているのだろうか?

変化のスピードに追いつけないPDCA

PDCAが「古い」と言われるようになった最大の理由は、その前提が「変化の少ない環境」に適しているからだ。PDCAは計画(Plan)に多くの時間をかけ、その計画通りに物事を進めることを重視する。だが、現在のビジネス環境は、技術の進歩、SNSの拡散、消費者ニーズの変化など、予測困難な出来事が日々起きる「VUCA(ブーカ)」の時代。Planを練っている間に、状況は変わってしまうのだ。

たとえば、新商品を企画・立案し、半年かけてPDCAで進めていたとしよう。だがその間に競合が似た商品を出し、市場のニーズも変化したとしたら? せっかくのPlanは無駄になり、Do・Check・Actの段階に入る前に振り出しに戻ることもある。

このようなスピード重視の現代において、柔軟性と即応力を重視するOODAループの考え方は非常に有効だ。

OODAループの強みとは?

OODAの第一ステップは「Observe(観察)」である。ここでは、周囲の変化やデータ、現場の声など、あらゆる情報を的確に捉えることが求められる。そして次の「Orient(状況判断・方向づけ)」がOODAの最大のポイントだ。単に事実を見て判断するのではなく、自分の経験・文化・価値観・チームの状況などを総合的に考慮して「今、自分たちはどうすべきか」を見極める。

このOrientをしっかり行えば、次のDecide(意思決定)とAct(行動)は自然とスピーディになる。つまり、PDCAが計画を緻密に立ててから動くのに対し、OODAは「観察しながら考え、動きながら学ぶ」というサイクルを高速で回すイメージだ。

これにより、予期せぬ変化や突発的な問題にも臨機応変に対応できる。ビジネスの現場では「完璧な計画」よりも「不完全でも素早い判断」のほうが価値を生む場面が増えているのだ。

OODA的思考を仕事に活かすには

では、実際にOODAループをビジネスの現場に活かすにはどうすればいいのか。以下の3つの観点から考えてみたい。

1.完璧主義を捨てる

OODAでは、「まず動く」ことが重要だ。完璧なプランを求めるよりも、観察→判断→即行動のサイクルを小さく・速く回すことが大切。たとえば、マーケティング施策でも「全体キャンペーンを1か月後に打つ」より、「まず明日、1つのSNS広告で反応を見る」ような試行錯誤が重要になる。

2.現場の情報を重視する

OODAは「Observe」が起点となるため、現場の生の声やデータが何よりの材料になる。営業先での顧客のリアクション、クレームの傾向、競合のちょっとした動き──こうした細かな情報をチームで共有し、即時に判断を下す文化を作ることが求められる。

3.チームでOODAを回す

OODAは個人の思考術であると同時に、チームや組織でこそ力を発揮する。現場の情報を共有し、リーダーだけでなくメンバー一人ひとりが「観察→判断→行動」をできるようになると、組織全体のスピードと柔軟性が格段に上がる。